LOS CAMELLOS DE VALENCIA

Roberto López Moreno

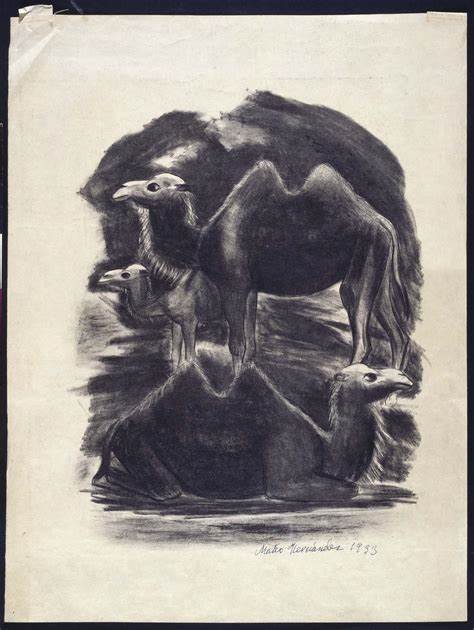

Dos lánguidos camellos, de elásticas cervices,

de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia,

los cuellos recogidos, hinchadas las narices,

a grandes pasos miden un arenal de Nubia.

Alzaron la cabeza para orientarse, y luego

el soñoliento avance de sus vellosas piernas

—bajo el rojizo dombo de aquel cénit de fuego—

pararon silenciosos, al pie de las cisternas….

Cierro el libro para perder la mirada entre las nubes. Estamos en el año 1998 y vengo de participar en uno de los festivales de poesía de mayor prestigio en el mundo. Este Festival se realiza en Colombia, en la ciudad de Medellín y en otras ciudades cercanas, reuniendo lo más destacado de la poesía en el planeta.

En esta ocasión fueron invitados a participar personajes como Thiago de Melo del Brasil, Jorge Enrique Adoum del Ecuador, Rafael Cadenas de Venezuela. Saúl Yurkievich de Argentina, Nancy Morejón de Cuba, Mateja Matevsky de la República de Macedonia, Vahé Godel de Suiza, Tasos de Negris de Grecia, Hassan Teleb de Egipto, John Deane de Irlanda, Justo Jorge Padrón de España, Olga Nolla de Puerto Rico, Loredana Bougliun de Croacia entre muchos más, escritores deslumbrantes todos ellos.

Una de las sedes que me asignaron fue la Universidad de Antioquia. Ahí me encontré con todo un personaje, el uruguayo Clemente Padín, lo abordé y le dije todo lo que me impresionaban sus propuestas. Resulta que Clemente Padín es uno de los líderes más destacados de las formas vanguardistas actuales. Al estar casado yo con la pintora Leticia Ocharán, entré en contacto con la gente que dirigía en México la “poesía visual”, el “arte-correo” y demás expresiones alternativas. Así fue como compartí ideas con gente como Araceli Zúñiga, César Espinosa, Oddete Fajardo Montaño y todos estos personajes que a tantos kilómetros de distancia ahora volvían a aparecer evocados en una de las aulas de la Universidad de Medellín. “Admiro mucho a toda esa gente”, me dijo el intelectual uruguayo.

Ahora retorno a México cargado de riqueza poética y de anécdotas maravillosas. Otra de las sedes que me tocó atender fue la ciudad de Cali, en su Museo de Ciencias Naturales, y otra más, la ciudad de Popayán, lugar colonial cargado de historia, ciudad sobria que alguna vez fue capital de la República de Colombia, opulento arcón de leyendas. Ahí me tocó dar mi lectura junto con el suizo Vahé Godel en el moderno Auditorio del Banco de la República, construcción que contrasta en mucho con la grandeza arquitectónica del pasado, la otra grandeza. Al concluir mi participación, ya de noche, salí a un espacio libre, protegido con un barandal. La edificación está hecha en una parte alta de esos terrenos, y las casas de enfrente se tienden a un nivel más bajo.

Me quedé extasiado, la bella casona colonial se extendía piso abajo y era alumbrada por un farol fucilando reminiscencias. Alguien me vio tan absorto contemplando aquel conjunto que se acercó a mí y me dijo en voz baja: “esa casa que está usted viendo fue la casa del poeta Guillermo Valencia, ahora está convertida en un museo, aunque hay un apartado en donde vive el que es el último descendiente del poeta”. Me dijo su nombre, pero no lo recuerdo. En eso estábamos cuando un personaje se acercó lentamente al farol, vestido a la manera antigua, con una capa negra cubriéndole todo el cuerpo y un sombrero también negro, de alas negras como se nos ha dicho que vestían los bohemios del siglo XIX. “¡Mire! ¡Mire!”, me dijo entusiasmado mi enterador, “pero qué coincidencia, ese es el personaje del que le estoy hablando, es el último descendiente de Guillermo Valencia”. Empuñé mi pequeña cámara y empecé a tomar fotografías de aquella lenta sombra en movimiento. Que formas tan extrañas tiene la vida para entretejernos. Al día siguiente arreglé mi equipaje con destino al aeropuerto. Vi el reloj y me di cuenta de que me sobraba tiempo y podía hacer entonces una visita relámpago al museo del genio del “modernismo” colombiano.

Salí para allá con toda velocidad. Al llegar a la puerta me detuvo un portero, “no puede usted pasar”. Le explique que iba de México y que unos minutos más tarde emprendería el regreso a mi tierra, que por ello llevaba mi equipaje conmigo, que no tardaría nada en mi brevísimo recorrido.

“Lo siento –me respondió y antes que de adujera un nuevo argumento el hombre hierático agregó: -El último descendiente del poeta Valencia, el que vivía aquí, falleció hoy, en la madrugada, y vamos a mantener cerrado este sitio hasta nueva orden”. Así con fuerza mi cámara y me dije: “por lo menos me quedará el refuerzo testimonial que me brinde el aparato éste”.

Cerré por un momento el libo de los recuerdos y volví a abrir el de los poemas.

Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico,

y ya sus ojos quema la fiebre del tormento;

tal vez leyeron, sabios, borroso jeroglífico

perdido entre las ruinas de infausto monumento.

Vagando taciturnos por la dormida alfombra,

cuando cierra los ojos el moribundo día,

bajo la virgen negra que los llevó en la sombra,

copiaron el desfile de la Melancolía…

Son hijos del desierto: prestóles la palmera

un largo cuello móvil que sus vaivenes finge

y en sus marchitos rostros que esculpe la Quimera

¡sopló cansancio eterno la boca de la Esfinge!.

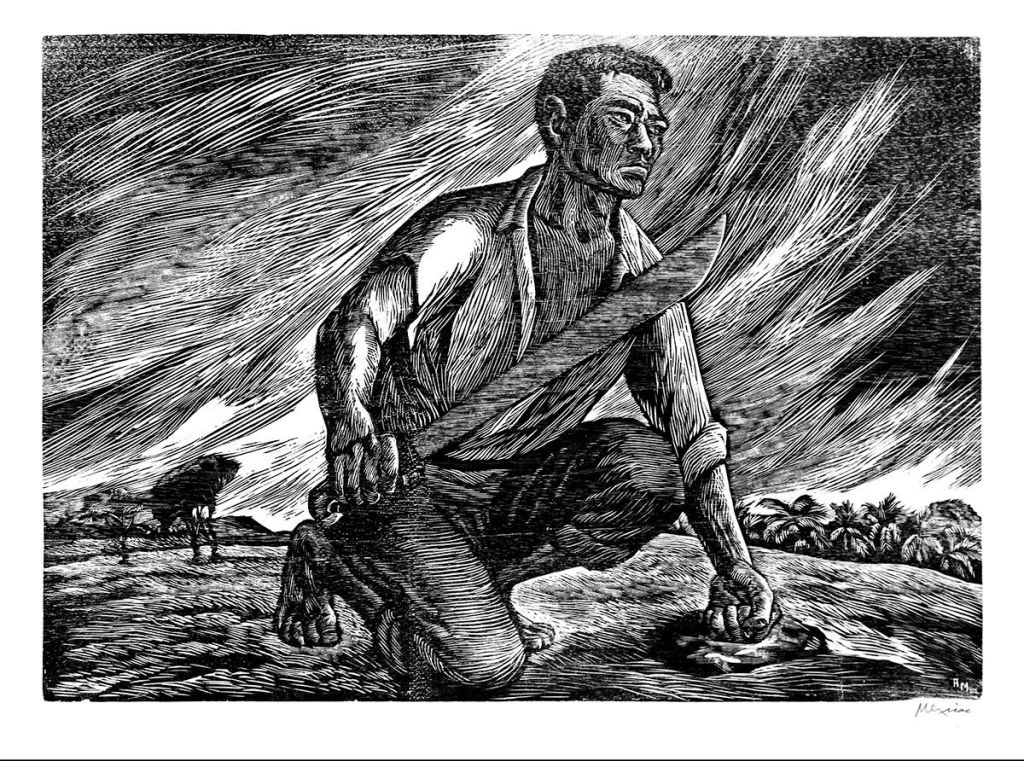

Los chiapanecos tenemos un fuerte lazo de unión con los colombianos a través de un personaje del que sentimos la mayor admiración, se trata del general José María Melo, quien luchó en Colombia en contra de la esclavitud y una vez fuera de su patria (fue expulsado en una de las tantas revueltas en nuestro continente) se sumó a los diversos movimientos que en esas fechas y en estas tierras tuvieron lugar por la dignidad del hombre. Así se le vio luchando contra los tiranos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y en Chiapas, como parte que es ésta también del Istmo Centroamericano.

Ya estando en Chiapas ofreció sus servicios de militar liberal al presidente Benito Juárez y así combatió dentro de las fuerzas de don Ángel Albino Corzo, el gran juarista chiapaneco, contra los abusos del clero, siempre sombrío. Melo murió debido a una emboscada que le tendieron en la Hacienda de Juncaná, su cuerpo -coinciden todos los historiadores que han tocado el tema- “quedó deshecho sobre las aristas de un tambor”. En la zona no existe nada digno que rememore su figura.

Así junté a la mitad del memorable vuelo, en mi colección de pensamientos, escenas de Chiapas y de la Colombia de ayer y hoy. Alguien me había hablado, en el momento en el que adquirí el libro del poeta Valencia de un lugar en donde se reunía la bohemia literaria de la Colombia de finales del Siglo XIX y de principios del XX: La Gruta Simbólica, se llamaba el lugar y había tomado como domicilio la Casa de Espinosa, Conde de Chas carralia. Por la reseña que me hicieron de ese lugar advertí su mucha cercanía con otro sitio que me tocó vivir en la ciudad de México, a medianías del XX, la Morada de Paz, del doctor Daniel Martínez Montes, en donde se reunían todas las tardes, poetas, cantores, caricaturistas, verseros populares, periodistas de diarios famosos o de pasquines de ocasión, en donde se construían o demolían prestigios tratándose del mundo de la política o de las artes, pero todo bajo la dictadura del ingenio.

Por ejemplo, para dar un esbozo de ambos casos, citaré algunas tajadas provenientes de los diabólicos ingenios.

De pronto en Colombia tiempo y espacio se unieron para hacer posible el encuentro entre Clímaco Soto Borda y una persona de baja estatura conocido por todos como el Sr. Pardo. Soto Borda rindiendo exagerada cortesía, saludó a su personaje, pero utilizando el diminutivo en el apellido de éste, “Pardito”. El así saludado rogó que no se volvieran a referir a él de ese modo a lo que el conminado, atento, obsequió al solicitante. “Entonces, Pardón”.

Una más

Jorge Pombo fue el dueño de la biblioteca más grande que hubo en Bogotá, “prefería que le sacaran una muela a que quisieran quedarse con un libro suyo”. Después de haber sido detenido por cuestiones políticas locales escribió estas líneas: “Los dos bandos del godismo/ difieren en lo esencial/ en que con igual cinismo/ vende uno NACIONAL-ISMO/ y otro el ISTMO-NACIONAL”.

Entonces mi mente rebota hasta la Morada de Paz que yo viví por las calles de Donceles en la Ciudad de México. Veo al poeta Renato Leduc caminando frente al Hemiciclo a Juárez en una tarde “ronronera” y reconstruyo al pie del monumento a un intelectual muy querido por aquellos tiempos, José “Pepe” Alvarado. Alvarado alcanza a ver a Leduc a punto de perderse en las sombras de la Alameda. Le grita. “¡Renato…!” Leduc voltea momentáneamente hacia donde está el monumento, muy serio, solemne, le dice a éste “Buenas tardes don Benito” y sigue su camino hacia la Morada de Paz.

Entre la gente que asistía a la Morada, poetas, pintores, guitarristas, improvisadores, muchos de todo eso, muchos, iba un antiguo líder petrolero, Juan García Hernández, cuya tarjeta de presentación era la siguiente: “Yo he de jinetear mis penas/ manque tenga que sorberme/ tres litros de cañandonga/ pa estar a tono con ellas”. Era excelente versificador que había vivido las escenas heroicas de la expropiación petrolera en las épocas del Presidente Lázaro Cárdenas; nos las relataba con gran emoción haciendo que el breve espacio se estremeciera. Y la noche toda palpitaba con un nudo patriótico en la garganta. Un día llegó este Juan del que hablo con una larga tirada de octosílabos. En ellos venía el dibujo fidedigno de la gente que asistía a la Morada. Perfiles nítidos los de su pluma. Empezaba diciendo: “Esta Morada de Paz/ donde el que menos o más/ lleva su astilla de luz/ o llega dando traspiés/ porque le sangran los pies/ bajo el peso de su cruz…” Versos adelante decía “nos llega un historiador/ con nombre de Othón Villela/ pero más que de fervor/ nutre etílica secuela”. Un día antes había llegado a compartir trago y verso, en forma semiclandetina el Subprocurador de Justicia, el licenciado Franco Aguilar. Entonces el verso decía: “Ayer fue un Procurador, hoy vendrá algún procurado,/ mañana otro procurado/ con el pecho destrozado/ por algún lance de amor…” Al final de la larguísima lista terminaba diciendo: “…Y así se aleja la noche/ remontando su derroche/ con su lánguido capuz/ o se va dando traspiés/ porque le sangran los pies/ bajo el peso de su cruz…”

La lista era minuciosa y fidelísima, sin embargo, al final de ella alguien, algún secundario colado, notó que entre los convocados faltaba un personaje principalísimo en ese lugar, el poeta juchiteco Nazario Chacón Pineda. La voz anónima preguntó con cierta opacidad: “¿Y Nazario…?” Y en ese mismo momento Juan García Hernández, el versero, corrigendo su descuido improvisó: “¡Ah, sí, y Nazario, claro…/ Nazario Chacón Pineda,/ antítesis del abstemio/ ante quien Baco se queda/ como aprendiz de bohemio”.

Me desato de los recuerdos. Retorno al libro de Guillermo Valencia:

Dijeron las Pirámides que el viejo sol rescalda:

“amamos la fatiga con inquietud secreta…”

y vieron desde entonces correr sobre su espalda,

tallada en carne viva, su triangular silueta.

Los átomos de oro que el torbellino esparce

quisieron en sus giros ser grácil vestidura,

y unidos en collares por invisible engarce

vistieron del giboso la escuálida figura.

Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el hambre,

la sed sin agua, el yermo sin hembras, los despojos

de caravanas… huesos en blanquecino enjambre…

todo en el cerco bulle de sus dolientes ojos.

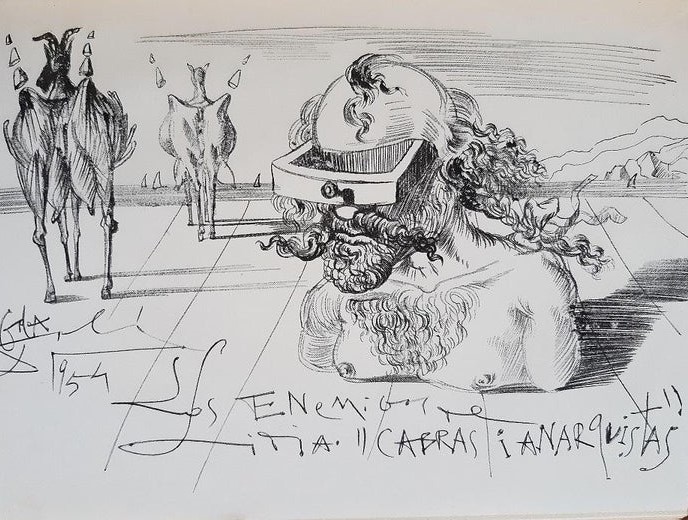

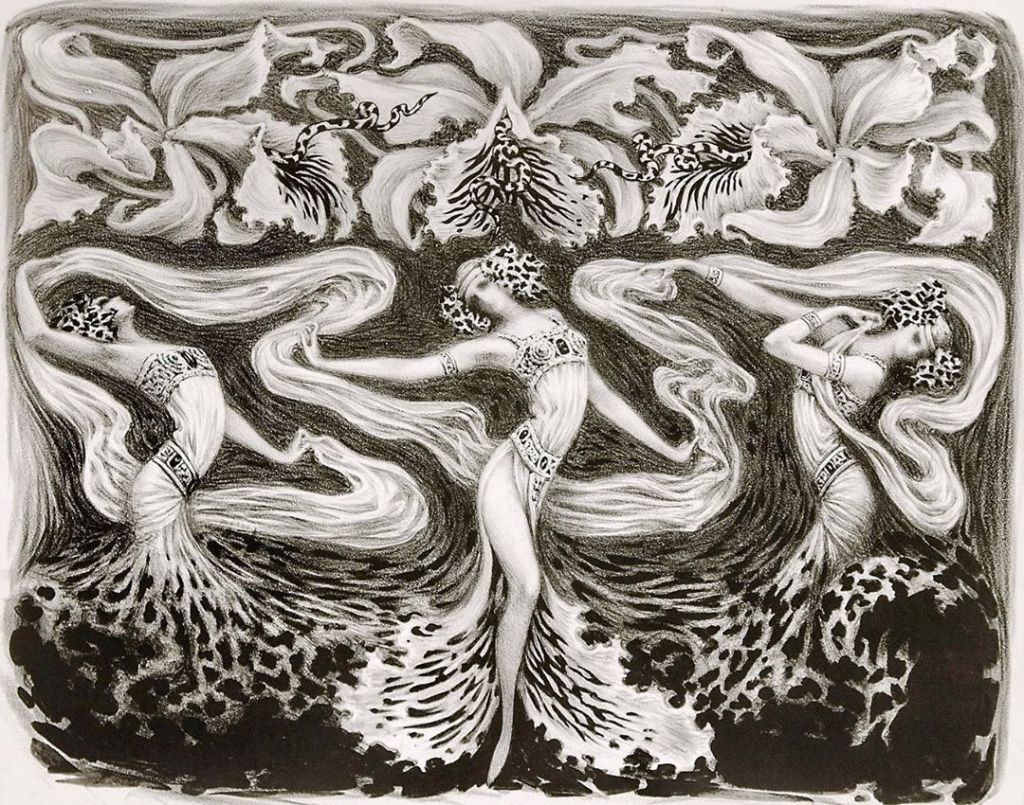

Guillermo Valencia también supo de esas reuniones llenas de luces, de bullicio, de ingenio y de hechos que luego se lamenta uno de no haberlos dejado grabados en algún sitio. Valencia no sólo conoció y vivió la bohemia en su tierra natal, en donde bullían personajes como aquel Julio Florez tan recitado sobre todo el mapa latinoamericano: “Si porque a tus plantas ruedo/ como un ilota rendido/ y una mirada te pido/ con temor, casi con miedo,/ si porque ante ti me quedo/ estático de emoción/ piensas que mi corzón…” A Valencia su labor como diplomático le facilitó conocer los personajes europeos que recorrían en efervescencias tanto en los planteamientos revolucionarios de las Vanguardias como en los encuentros rebumbiantes de una bohemia que poblaba bares y cafés de los diferente países en donde estuvo. En el primer caso cabe citar su conocimiento y hasta cierta participación en el movimiento artístico y literario conocido como Jung Wien (Joven Viena).

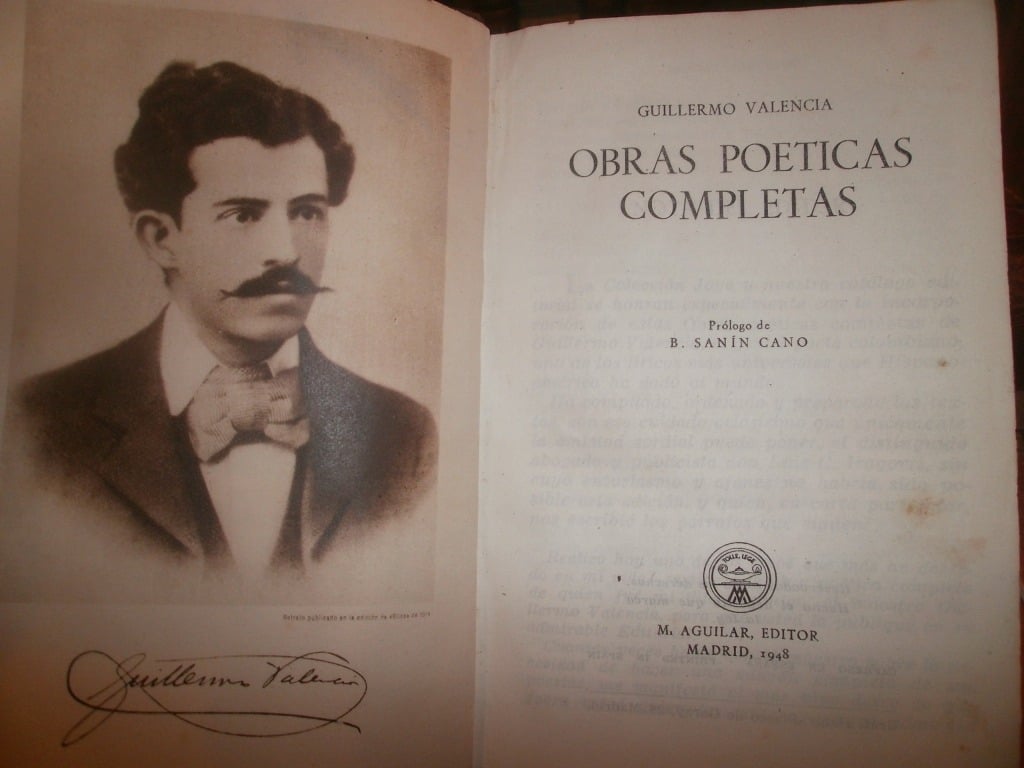

Latinoamericano culto, Valencia fue contemporáneo de Karl Krausse, Arthur Schnitzler y Gustav Mahler. Él les dio espacio a estos nombres compartiendo su contemporaneidad en los Cenáculos que empezaron a cundir en Bogotá. En uno de esos cenáculos conoció a su gran amigo, el poeta Baldomero Sanín Cano, quien influyó poderosamente entre los poetas jóvenes colombianos. Juntos vivieron el deslumbramiento que en Colombia y luego en toda América provocó el Nocturno que José Asunción Silva publicó en 1895. El poeta de los “Cénaculos” editó su libro Ritos en 1899.

Valencia fue el gran modernista colombiano, y como buen poeta modernista, junto con Rubén Darío, a quien conoció en París, renovó la prosodia española.

Ni las sutiles mirras, ni las leonadas pieles,

ni las volubles palmas que riegan sombra amiga,

ni el ruido sonoroso de claros cascabeles

alegran la mirada del rey de la fatiga.

¡Bebed dolor en ellas, flautistas de Bizancio,

que amáis pulir el dáctilo al son de las cadenas;

sólo esos ojos pueden deciros el cansancio

de un mundo que agoniza sin sangre entre las venas!

Bajo la influencia del “romanticismo” primero, y del”parnasianismo” después, sentó las bases para desarrollar su poesía “moderrnista”, primer movimiento con el que el Nuevo Mundo imponía una escuela literaria a Europa. Padres de ese “modernismo” son considerados poetas como José Martí, Rubén Darío y nuestro Valencia. Fueron introductores de las nuevas corrientes europeas en el arte, la literatura y la filosofía.

En París conoció a Oscar Wilde, Jeán Moréas, José María Heredia, el cubano cabeza del romanticismo que en México sería protegido por la burocracia de Porfirio Díaz. Wilde le obsequió un ejemplar de The Ballad of Reacling Gaol que él se tomó el trabajo de traducir. Cuando en 1901 regresó a Colombia se encontró con que todos los jóvenes recitaban de memoria su libro “Ritos”. Su fama había avanzado entre las nuevas generaciones. Y ya se le conocía con el sobrenombre de “El Maestro”.

Los “Cenáculos” más famosos fueron “La gruta simbólica” y “La gruta de Zaratustra”, muchos jóvenes llegaban a ellas, buscando la conversación y las enseñanzas que se desprendían de ahí. Fue un momento muy rico para el desarrollo de las letras colombianas. Siempre se contaban con gran entusiasmo anécdotas que sucedían en esos lugares o se inventaban con la misma exultación.

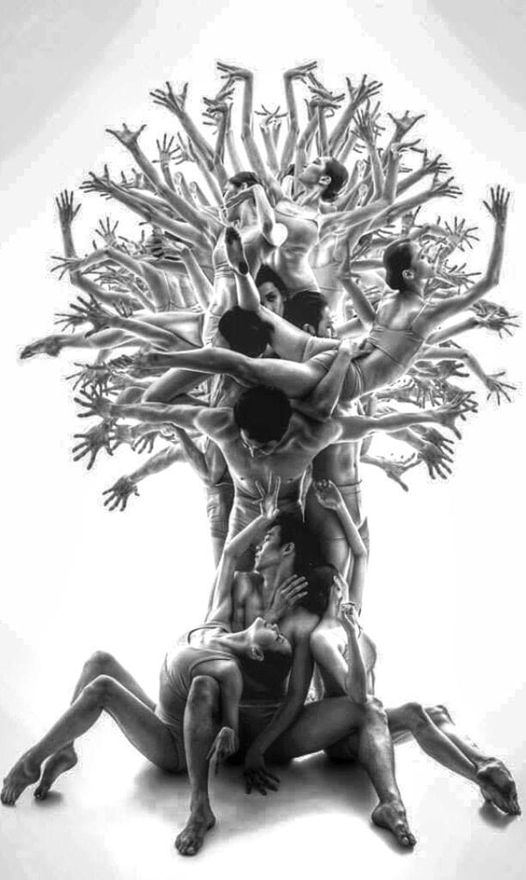

Los camellos, nunca faltaba alguien que solicitara o que dijera en voz alta, Los camellos.

¡Oh artistas! ¡Oh, camellos de la llanura vasta

que vais llevando a cuestas el sacro monolito!

¡Tristes de esfinge! ¡Novios de la palmera casta!

¡Sólo calmáis vosotros la sed de lo infinito!

¿Qué pueden los ceñudos? ¿Qué logran las melenas

de las zarpadas tribus cuando la sed oprime?

Sólo el poeta es lago sobre este mar de arenas,

sólo su arteria rota la Humanidad redime.

En algunas ocasiones que me encontraba en el primer cuadro de la ciudad de México con el extraordinario poeta Juan Bautista Villaseca, ese, el gran ignorado que todo lo sabía, el que todo lo que tocaba lo transformaba en poesía, nos sentábamos frente a una mesa de café o de cantina (con mayor frecuencia nos inclinábamos por la segunda opción); le hacía alguna pregunta de cosas poco mencionadas en el medio poético, sabiendo que lo que fuera y de la parte del mundo que fuera, iba yo a adquirir un amplio conocimiento como respuesta. …Sorbía y esperaba el torrente alucinador.

Un día se me ocurrió conocer un poco más sobre el poeta Valencia. “Fue fundamental para la generación “modernista” me respondió Villaseca. Tuvo influencias del “parnasianismo”, luego del “simbolismo francés” para finalmente abrazar el “modernismo” junto con Rubén Darío. Su único libro, “Ritos”, lo publicó en 1896 y la segunda edición tuvo lugar en Londres, en 1914, lo que lo hizo popular y discutido fuera de América Latina. Años más tarde en una pequeña publicación de nombre “Catay” reunió poemas chinos que habían sido traducidos al francés y él los transportó al español”. Y hasta se dio el lujo el mentado Villaseca de recitarme un párrafo de ese libro dicho de puritita memoria. O quien sabe… así como era Villaseca, quién sabe si en ese mismo momento lo estaba improvisando. Cuántas veces nos evocó párrafos enteros de “Los camellos”:

Se pierde ya a lo lejos la errante caravana

dejándome camello que cabalgó el Exidio…

¡Cómo buscar sus huellas al sol de la mañana,

entre las ondas grises del lóbrego fastidio!

¡No! Buscaré dos ojos que he visto, fuente pura

hoy a mi labio exhausta, y aguardaré paciente

hasta que suelta en hilos de mística dulzura

refresque las entrañas del lírico doliente.

Hubo diferentes vasos comunicantes entre lo colombiano y lo mexicano. Hubo, por ejemplo, una figura muy querida por muchos y despreciada por otros tantos, se trató del poeta Porfirio Barba Jacob… hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres…quien fue visto con admiración por muchos y por muchos detestado desde el fondo de los huesos.

En cambio existió otro poeta, Gemán Pardo García, quien se sintió tan identificado con la mexicanidad que expresó en varias publicaciones que editó, entre ellas el periódico de poesía llamado Nivel, una enorme sábana que salía cada mes, que la primera muralista mexicana, Aurora Reyes, como escritora, era la poetisa contemporánea más grande de América Latina.

Otro personaje muy querido fue el escultor Rodrigo Arenas Betancourt quien creó grandes monumentos para edificios públicos en tierra azteca. Aprendió y creo un método para la enseñanza del maya y formó parte del movimiento trovadoresco yucateco que se creó con base en el bolero cubano y el bambuco colombiano, enriqueciendo así la canción mexicana,

Una vez, en el bar El Palacio de la ciudad de México nos encontramos un grupo de escritores y de periodistas. Estábamos Manuel Blanco, Jorge Meléndez, el poeta Alfredo Cardona Peña, Humberto Musacchio, Juan de la Cabada, el pintor Alfredo Cardona Chacón, Xorge del Campo como parte apenas de una lista interminable.

Alguien le pidió a Rodrigo, siempre tan ameno, sembrador de ternuras él, que contara algo de su vida y accedió con gusto. En discurso ameno nos habló de parte de su infancia, de su adolescencia, de su vida ya madura y de pronto salió el tema de Gabriel García Márquez de quien resultó ser gran amigo.

Le preguntaron si podía organizar una fiesta en la que estuviera Gabo y él dijo que sí, sin más. Quedó en hacerlo en su casa en tres semanas cuando mucho.

A las tres semanas se realizó la reunión pero no en la casa de Rordrigo, sino de Armoldo Martínez Verdugo, en ese entonces dirigente máximo del Partido Comunista Mexicano.

Estábamos a la mitad de la reunión cuando Manuel Blanco, tímido, tartamudo, con su baja estatura como defensa se acercó a García Márquez y del interior de su ropa sustrajo un pequeño libro para dárselo al colombiano. Se trataba de una novelita que Manuel acababa de escribir con el título de “Viva mi desgracia”, igual que un viejo vals mexicano. Se dirigió a García Márquez puso el libro en sus manos y le dijo: “pa pa pa para usted”. García Márquez tomó el libro, sacó una pluma. Y escribió: “Para Manuel Blanco, atentamente” y lo devolvió rápido. Manuel, ante la vista de todos, sólo alcanzó a decir: “a a así no era, no no, así no no era…”

Según el poeta Villaseca, a quien había que creerle todo lo que nos decía, Valencia conoció a Darío en la Sorbona y desde 1899 se volvieron ambos los más notables poetas “parnasianos” y “simbolistas” de la lengua española, buscados y consultados de manera vehemente por las jóvenes plumas latinoamericanas. Era una verdadera pasión la forma como se les veía.

Juan Bautista Villaseca, médico de profesión, hijo de madre guerrerense y de culto médico chileno fue uno de los más importantes poetas —DE LOS MÁS IMPORTANTES POETAS— D E L O S M Á S I M PO R TA N T E S P O E T A S de la segunda mitad del siglo XX en México. Sin embargo, los que “decidían” sobre las letras en el país se preocuparon muy bien para tener tanta grandeza en el vacío, en el casi anonimato. No obstante ello, sus poemas son muy enriquecedores para las posteriores evaluaciones de nuestras letras. Villaseca: Se te perdió,/ se te perdió la oreja pero no el corazón./ A donde irá mi voz,/ entre qué calles,/ en que trenes se fue,/ trapecista del viento hacia la vida./ Te olvidaste,/ que sonaban los pájaros a río triste,/ a palpitar de ave,/ a niños florecidos en las rocas,/ a pastores aéreos cayéndose de pronto hasta el paisaje./ Se te perdió,/ Se te perdió la oreja pero no el corazón./Porque no sólo somos de metal y miedo,/ la luz no va como una piedra al pecho./ Yo te tocó los senos y me escuchas,/ yo me hundo en tus ojos y me escuchas,/ yo me hiero en tu boca y tú me escuchas,/ yo me apago en tu cuerpo y tú me escuchas./ Como el mundo está sordo te quejas como el mundo. Ahora golpeo los muebles,/ los libros,/ las palabras,/ para que tú/ nunca sepas que estás sorda. Canciones para una sorda. JBV. El gran poeta mexicano… Por eso lo que nos develaba sobre Valencia –por ejemplo-era y es tan importante.

Volvemos a Valencia. Nos decía Villaseca:

“Hay que leer las traducciones que Valencia hizo de Goethe, Víctor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Wilde, D´annuzio, Verlaine, Maetorlinik, Flaubert. Siempre tuvo en muy alto valor el haber entrado en contacto con Friedrich Nietzsche. Cuando la Segunda Guerra Mundial, fungía como Ministro de Guerra de su país y ahí defendió a toda costa la neutralidad de Colombia”.

Villaseca me presume una pequeña rozadura debajo de la ceja izquierda y me comenta emboscado tras una sonrisa siniestra: “una insignia similar se debe haber ganado Valencia en medio de una trifulca acaecida en un cafetín vienés, al entrar en defensa de un entrañable amigo suyo, el poeta Peter Altenberg, hombre nacido en la bohemia y para la bohemia en Austria, autor de Cinco Lieder con música ni más ni menos que de Alban Berg, que al ser estrenados provocaron gran escándalo con jaloneos e improperios.

Valencia acompañó más de una vez a Altenberg a los cafés y bares en donde éste escribía sus aforismos. Como acto de reciprocidad entre ambos una de las líneas de Altenberg, “Lo triste es así…” fue utilizada como epígrafe del poema Los camellos y después de la muerte del austriaco, esa línea permaneció durante mucho tiempo sobre su tumba, en el Cementerio Central de Viena en donde las jóvenes generaciones se reunían a dar lectura de sus más destacados aforismos.

Retoma el poeta nacido en la ciudad de México el inicio de uno los párrafos de Guillermo Valencia: “Se pierde ya a lo lejos la errante caravana/ dejándome –camello que cabalgó el Exidio…” y nos puntualiza que la palabra Exidio proviene del latín, excidere y que quiere decir separar para señalar el inicio de una destrucción. En el caso del poema, el escritor pierde la voz de su doble, el camello que le ha servido para decirse, para irse definiendo, y se queda al borde de la cisterna y si bebe de ésta, será de su fondo mayor, de su fondo fondo, de su fondo misterioso. El poeta está corriendo, desde su parecer, el riego de que su canto haya sido en vano y lo sufre y lo dice velada y angustiosamente.

¿Qué es lo que queda en frente de él?, la duna interminable, la extensión desolada y la indiferencia de distancias silenciosas. Su voz se vuelve nada en aquellos tambores candentes extendidos sobre lo inasible. La vertiginosa soledad sobre pesa sobre el dúctil más por más del paso dromedario.

¡Cuánta soledad mueve al poeta dentro de su recorrido de la vida a la muerte! Se introduce en el camello que le prestará la respiración para sus atisbos. Estalla el arenal prolijo y empiezan a desmenuzarse los significados. Lo mueven a él y mueven al camello que lo lleva dentro. Enfrente se extiende el interminable espejo de arena, la curva imperturbable, la cóncava luna sin final.

Y se bifurcan los símbolos, las cisternas, las pirámides, y los tiempos se empiezan a desdoblar para convertirse en el tiempo así como el tiempo del poeta se convierte en los tiempos, deslizos en la piel y en la memoria, tegumento de arena inaplazable, gibosas epidermis viviendo, bebiendo, re-viendo versos.

Y así a mi lado cruza la sorda muchedumbre

mientras el vago fondo de esas pupilas miro,

dirá que vio un camello con onda pesadumbre

mirando, silencioso, dos fuentes de zafiro.

Pasan, pasarán los años, los siglos pasarán sobre este avión que me regresa a México y seguirán vivos, seguro, todos estos mundos que nos ha heredado el poeta Guillermo Valencia. Recuerdo que aquí en mi bolsillo, en mi teléfono de siglo XX, conservo, dibujado bajo un farol colonial, la silueta del último descendiente del poeta, la silueta que las circunstancias me permitieron conservar para platicarla con entusiasmo, mostrarla y platicarla en mi país.

Extraigo de mi saco el aparato, lo manipulo y observo que en la pequeña pantalla aparece el farol pero no así la silueta del último descendiente de Guillermo Valencia. Oprimo los diferentes botones y la silueta no está. Me parece increíble lo que está pasando ahora mismo, entre mis manos, entre mis ojos y la pequeña pantalla.

Oprimo nuevamente y la silueta del personaje no está, pero está el farol y en este momento entro en la certeza de que si el avión girara de pronto y volviera a tomar dirección opuesta a la que lleva ahora, al final me encontraría en Popayán, con el farol encendido, con ese farol con el que el poeta Guillermo Valencia, nos seguiría alumbrando sus mundos alrededor del mundo.

Estoy seguro que me encontraría con el farol encendido.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2024.

América.